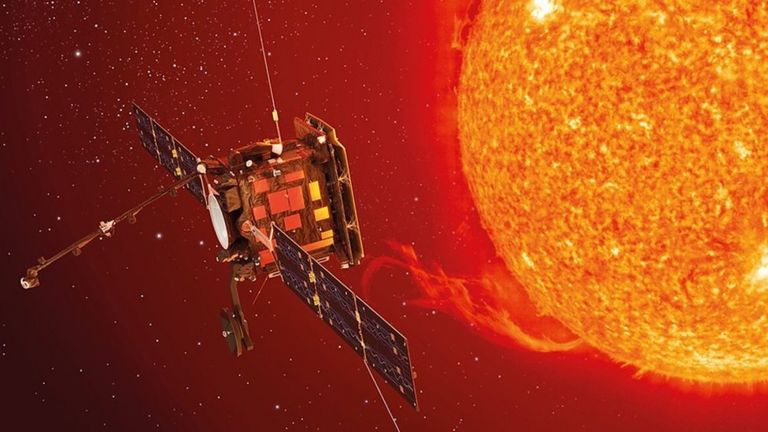

太陽は燃えているか?:いや、フツフツと煮えたぎっている! (BBC-Science & Environment, January 30, 2020)

ハワイ州のマウイ島の標高3,055mの「Haleakala(ハレアカラ山)」。この頂上にアメリカ国立科学財団の「ハレアカラ天文台」がある。そこに建設されていた「The Daniel K Inouye Solar Telescope(ダニエル・K・イノウエ太陽望遠鏡DKIST」が完成し、動き出した。主鏡約4mの世界最大の望遠鏡が狙いを定めたのは、地球から約1億4,900kmの距離の宇宙空間にて、核融合反応で輝く、直径約140万kmの太陽だった。

先ごろ、その映像写真が公開された。太陽表面は、まるで生きている細胞の集合体のように見える。料理好きの人には麻婆豆腐の写真と見間違うかもしれない。とにかく、太陽表面の小さな「細胞」の一つひとつが、フツフツと煮えたぎるかのように、プラズマが吹き上げては沈む様子が初めて捉えられた。

「The Association of Universities for Research in Astronomy (全米天文学連合)」会長 Dr Matt Mountainによると、「space weather predition (宇宙気象予報) 」のレベルは「terrestrial weather prediction (地球の天気予報)」に比べて50年遅れているという。研究者は、この最新型の太陽望遠鏡 DKISTを活用して太陽の活動を詳細に観察し、宇宙気象予報の精度を高めたい考えだ。

太陽は、突如としてプラズマの大噴出を起こし、それが磁気嵐となって地球を襲う。いわゆる「コロナ質量放出 (coronal mass ejection、CME)」と呼ばれる大爆発だ。これは人工衛星の故障、無線通信の不具合、電力網の遮断などを引き起こし、宇宙飛行士の健康にも影響を与えるという。

おわりに:人類の希望を託したITER (イーター) (国際熱核融合実験炉)計画の方は、各国の利権争い、思わく、疑念・不信が、次々と、まるで太陽のプラズマのように吹き上がり、なかなか前に進まない。はたして、近い将来、地球上に人工太陽がつくられて、エネルギー不足、CO2大気汚染、地球温暖化などの問題が解消される日がやってくるのか。それは、極めて不透明になった。

人類がミニ太陽をつくり出す以前に、肝心のつくり手の人類がエゴで煮えくり返って、憎しみ合いの核融合を起こすとは ........ 。

(写真は添付のBBC Newsから引用)

サッカーファン:ストレス上がって、運命の糸もブチ切れ寸前! (BBC-Health, January 24, 2020)

サッカーファンの「fan」は「fanatic (狂人、狂信者)」の省略形。その「fanatic」の語源はラテン語の「fanaticus」。それは、古代ローマの時代、女神「Bellona (ベローナ)」、「Cybele (キュベレー)」を祀(まつ)る儀式で、祭司が見せた想像を絶する「wildly excited (狂乱的な興奮)」を意味した。

大昔の気狂いじみた宗教儀式はともかく、サッカー試合で (高校野球とて同じようなものだが)、品格・品性を欠いた怒鳴り合いと罵(ののし)り合いが延々と続く。あげくの果に、応援チームが負けると、ファンは「a feeling of impending doom (自分の運命もこれまでかと、どん底気分)」に打ちのめされる。

これでは、まさしく、女神の像の前で狂乱し、醜態を晒した人々の「fanatic」と同じではないか。

多くのサッカーや野球のファンは、ビールを飲みながらの、羽目を外した大騒ぎが楽しみで、スタジアムに向かう。もしも、「fan」が「supporter」、「admirer」の意味だと主張し、円形闘技場「colosseum (コロッセウム)」で狂乱した古代ローマ人とは違うと自己弁護するなら、「一喜一憂」の「しきい値 (threshold)」を超えないことだ。

さて、Oxford大学の Dr Martha Newsonらの研究グループは、サッカーの「熱狂的ファン (devoted football fans)」の唾液検査 (saliva tests)を、試合前、試合中、そして試合後に実施し、ストレスホルモン「cortisol (コルチゾール)」の分泌の変化を調べた。とくに注目したのは、2,014年7月にブラジルで開催されたサッカー・ワールドカップ準決勝戦 (ブラジル対ドイツ)の試合だった。

ブラジルチームの地元ファンは、気持ちの上では選手と一体となってボールを追い、叫び、そして、最終的な 1:7の結果にむせび泣いた。

この試合で、ブラジルファンのコルチゾールが急上昇した。これは、次の症状を招く恐れがあった。

・constrict blood vessels:血管収縮

・raise blood pressure:血圧上昇

・damage an already weakened heart:弱った心臓の悪化

つまり、余りに肩入れした応援は、心臓発作の発症リスクを高めるのだ。Dr Newsonによると、「crunch gemas (白熱した試合)」終了後には、観客を鎮めるために、スタジアムの照明の明るさを落としたり、「highly committed fans (激しく興奮したファン)」に対しては心臓検査や健康検査の配慮も必要という。

(写真は添付のBBC Newsから引用)

思春期:悩みがいっぱいで、夜なんか眠れない! (BBC-News, January 30, 2020)

悪魔や億万長者にも悩みがあるとすれば、どんな悩みだろう。

ところで、Goethe (ゲーテ)が「Die Leiden des jungen Werthers (若きヴェルテルの悩み)」を出版したのは1774年。それから246年が経った。当然のことながら、若い人の悩みもずいぶんと変わった。恋の悩みなどは、とっくに「古臭いこと」と片付けられる世の中だ。

今は、ネット上にありとあらゆる情報が溢れ、それが思春期の若ものに、まるで津波のように襲いかかる。性ホルモンの影響を受けて心が不安定となった若もの (とくに女の子)にとっては、どの情報も、心がえぐられたり、気に掛かることばかりで、不安 (anxiety)、イライラ(nervousness) がつのる。

さて、Glasgow大学の Dr Jo Inchleyらの研究グループは、Scotland在住の子ども (11、13、15歳) の5,286人を対象にした生活実態調査を実施し、その結果を「The 2018 Health Behaviour in School-aged Children」にまとめた。

その報告書によると、思春期の若ものは電子デバイスやソーシャルメディアに振り回され、およそ若ものの 1/3は「sleep problems (睡眠障害)」に陥り、「気分の落ち込み (low mood)や「うつ (depression)」の発症リスクに曝されていることが浮き彫りになった。

加えて、思春期の若ものには

・学業 (試験)

・交友・家族関係

・進学、将来のこと

・容貌・スタイル

などの悩みが重くのしかかるため、余計に不安・イライラが増すことになるという。

なお、調査結果には、家庭の貧富の差が大きく影響していることも明らかにされた。富裕層の住む地域の若ものは、健康的な食生活をし、十分な睡眠時間をとっていたのだ。ちなみに、調査対象者全員に、「野菜、フルーツを毎日食べているか」と尋ねたところ、「Yes」と回答した若ものの割合は、わずか35 - 36%であった。

おわりに:ゲーテの詩を口ずさみ、グリム童話に耳を傾けつつ、ベートーベンの曲に酔いしれて、カント哲学を論じたドイツ人。そのドイツ人が、第二次大戦では無抵抗の人間を、まるで虫けらでも踏み潰すかのように、大量殺戮した。その事実は、今もって不可解だ。ゲーテ、グリムにベートーベン、カント。その文学・芸術・思想は、なんら人間の「徳」・「知性」を高めることに役立たなかったのだ。

手元には、学生時代、少し背伸びして購入した次の一冊がむなしく残る。

・Goethe, 星野慎一編著:Die Leiden des jungen Werthers (独文) (若きヴェルテルの悩み)、第三書房、1970

(写真は添付のBBC Newsから引用)

地に落ちたフクロウ:食べ過ぎ、太り過ぎで飛べない! (BBC-News, January 29, 2020)

フクロウ (owls)は、古代ギリシアのアテネの町に多かった。また、フクロウはギリシア神話の知恵の女神「Athena (アテナ)」の使いとされ、BC510 - BC38まで広く流通した古代ギリシアの銀貨「tetradrachm (テトラドラクム)」には、Athenaとともに刻印されるほど、人々から敬愛されていた。

この銀貨のフクロウはフクロウでも、正しくは「Little Owls (Athene noctua)」、和名「コキンメ フクロウ」だ。

つまり、「Little Owls」は、数千年にわたって「知恵のシンボル」だった。

ところが、英語の「owl , owlish」には、「賢(かしこ)そうに見えるだけのバカもの」の意味もある。

UK東部の「Suffolk (サフォーク州)」で発見された「a Little Owl」は、知恵の欠片(かけら)も見られない「ダメフクロウ」だった。そのフクロウは、溝(ditch)に落ちてビショビショになり、動けなくなっていた。

これを発見した、その土地のオーナーは、当初、どこかにケガをしているのではないかと思ったという。そこで、そのフクロウを「Suffolk Owl Sanctuary(サフォークフクロウ保護センター)」に持ち込んで調べてもらった。

その結果、どこにも異状なし。健康そのものだった。ただ、「余りにも太りすぎて体が重く、飛べなくなくなっていただけのこと」と判定された。

どうやら、フクロウの生息地が極めて「productive land (豊穣な農地)」にあった上に、この冬の温暖な気候が重なって、野ネズミが大発生したことが災(わざわ)いしたようだ。これをフクロウは「手当たり次第に (overeindulged)」食べたのだ。

食欲にまかせて、餌を食べ続けていては、どんな知恵もののフクロウでさえ、ゴロゴロ太って、飛ぶことなどできなくなる証拠。保護センターでは、早速、そのフクロウに対して「strict diet (厳しいダイエット)」をさせ、数週間で20 - 30gの減量にこぎ着けた。その後、野に放してやったという。

おわりに:このフクロウの失態を、女神「Athena」が知ったなら、どんなに嘆き悲しむことか。

(写真は添付のBBC Newsから引用)

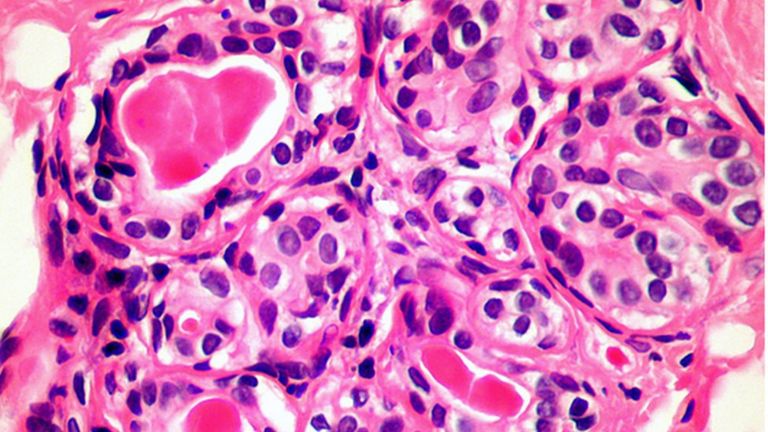

驚くべきは肺細胞の生命力:そんなタバコの煙で死んでたまるか? (BBC-Health, January 29, 2020)

「摩訶不思議な力 (margically ability)」とは、このことだ。たとえ死にかけても、息を吹き返すことが証明された。なに、タバコの煙で、ほとんどガン化した呼吸器系の「airways (気道)」の細胞のことだ。

これを発見したのは「Wellcome Sanger Institue」の Dr Peter Campbellらの研究グループ。Dr Campbellらは、今はタバコをやめているが、かっては、40年間も毎日タバコ1箱を吸っていた人の、気道内壁の細胞サンプルについて調べた。

そのほとんどは、有害なタバコの煙で細胞のDNAがズタズタに損傷し、遺伝子に異常を来して、まさにガン発症直前の状態だった。

しかし、驚いたことに、タバコの煙の猛攻にあっても、その攻撃から無傷で生き延びた細胞があることを発見した。それも、タバコをやめた後に、その無傷の細胞は、ガン化直前の細胞を押しのけるように復活していた。

なぜ、呼吸器系の一部の細胞が、これほどまでに「genetic devastation (遺伝子損傷)」を免れて、生き残ることができるのかは、不明。

確かなこととして言えることは、タバコをやめると、肺組織の損傷・ガン化に歯止めが掛かること、そして、タバコの煙に含まれる数千の有害化学物質の攻撃から逃れた細胞に、復活のチャンスが与えられることだという。

イギリスで、1年間で肺ガンと診断される患者数は約47,000人 (日本: 約125,000人)。その、およそ 3/4は喫煙に原因があるとされる。

タバコを吸っている人は、どうせ「もう手遅れ」だと、あきらめることはない。タバコをやめた瞬間から、強靭な「生命力」が、壊れてガン化寸前になった細胞の修復・復活の取り組みをスタートさせることが分かったのだ。

なお、Dr Campbellらの研究内容の詳細は、科学雑誌「Nature」に発表された。

おわりに:健康を害し、不幸を招く悪癖のタバコは、その身が滅ぼされる前に、さっさとやめること。賢者の選択だ。

(写真は添付のBBC Newsから引用)

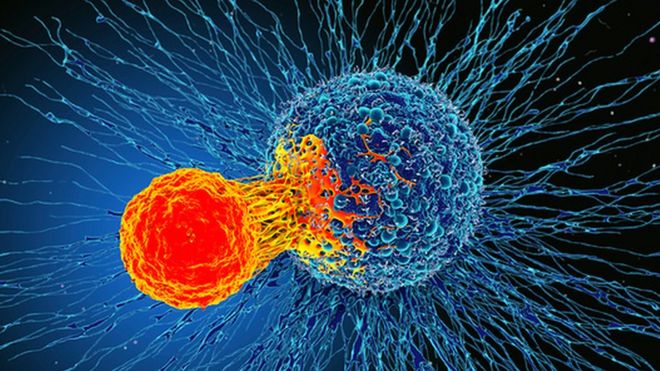

究極の新型キラーT細胞を発見:どんなガンでも見つけて殺す! (BBC-Health, January 20, 2020)

人間の免疫システムのヒーローは、なんと言っても血液中のキラーT細胞だ。体内に侵入した細菌・ウイルスやガン腫瘍を見つけ出して、これを殺す働きがある。

これまで「ガン免疫療法 (cancer immuno therapy)」と言えば、遺伝子組換え技術を駆使した「CAR-T細胞療法 (CAR-T cell therapy)」だった。

この治療法の手順はこうだ。ガン患者から採取した血液の中からT細胞を取り出し、これを遺伝子組換え処理をして、ガン細胞の攻撃能力を高めた「CAR-T (キメラ抗原受容体T細胞)」に改変する。これを複製して細胞数を増やした後、患者の体内に注入する。

この治療効果は確かに優れていた。末期ガンの患者が、この治療を受けて完全に回復した例も報告されている。しかし、「CAR-T」法はT細胞の遺伝子組換えに高度な医療技術が必要なこと、加えて、「leukaemia (白血病)」はともかく、他の「solid cancers (固形ガン)」に対しては治療効果が薄いなどの欠点があった。

ところが、Cardiff大学の Andrew Sewell教授らの研究グループは、これまでの治療法とはまったく異なるガン免疫療法を開発した。その治療のカギは、血液中で新たに発見された新種のキラーT細胞にあった。

この特殊なキラーT細胞は、そのレセプターがガン細胞表面の遺伝子タンパク質分子 MR1を難なく見つけ出してくれるため、確実にガン細胞を殺すことができる。しかも、異常な代謝を示すガンであれば、その攻撃目標を選ばない。肺ガン、皮膚ガン、結腸ガン、乳ガン、骨肉腫、前立腺ガン、卵巣ガン、腎臓ガン、子宮頸ガンなどはもちろんのこと、ほとんど、「one-size-fit-all cancer treatment (この一つで全てのガンの治療が可能)」だ。

現在のところ、この治療法は、動物実験でその効果が確認された段階に過ぎない。しかし、今後、「CAR-T」法と同様に、ガン患者のT細胞を遺伝子組換えによって新種のキラーT細胞に改変し、これを増やした後、患者の体内に戻してやると、ほとんどのガンに対して画期的な治療効果が期待できるという。

(写真は添付のBBC-Newsから引用)

「クリーン・スリーピング」、「スッキリ快眠」:そのコツとは! (RTE-News, January 16, 2020)

「快食快眠」は健康の基本。とくに睡眠時間については、少なくとも7−8時間が必要とされる。寝不足が続くと体の代謝やホルモンバランスが崩れて、太り過ぎや気分障害を招く他、もの忘れがひどくなったり、頭がぼおっとして来る。

「The Sleeping Council's 2017 report」によると、イギリス人の約74%は1日の睡眠時間が7時間以下だ。その上、男性の約30%、女性の約20%が就寝前に寝酒をあおっている。イギリス人は随分とむちゃな生活をしているのだ。睡眠不足の事情はアイルランドとて、それほど変わらないという。

さて、この数年、世界で注目されるようになったのは「clean sleeping (スッキリ快眠)」。これは、単に必要とされる睡眠時間を確保するだけでは不十分であるとし、「(good quality sleep (質の高い睡眠)」を目指すものだ。

では、どうすれば、その「clean sleeping」がとれて、毎朝、フレッシュな気分で目覚めることができるか。RTEはそのコツを次のように述べる。

1.睡眠時間を決める

不規則な生活をすると、体の「circadian rhythms (概日リズム)」がついて行けなくなる。就寝時間を決めて、毎日ほぼ同じ時間にベッドに入るようにする。それが無理なら、せめて、おおよその就寝時間幅を設定する。

2.就寝前に瞑想

ベッドに入る前に、瞑想で心を鎮めよう。手足のマッサージも効果あり。

3.就寝前の食事は禁物

夕食は早めに済ます。夜が更けてからの夜食、間食はやめた方が良い。夕食から朝食までの「fasting window (ものを食べずに胃袋を休ませる時間)」は、12時間とする。朝の朝食を7:00amに摂る人は、夕食時間を7:00pmとするのが理想的だ。

4.夕食後にスマホ・パソコン画面は見ない

夕食後とくに就寝前の1時間は、スマホ・パソコンの使用を極力避ける。もちろん、ベッドにスマホを持ち込むなどは以ての外。朝の起床時間が気になるなら、目覚し時計をセットすること。

5.ベッドは清潔、快適なものを

1日の1/3を過ごすベッド。気持ちの安らぐベッドでなければぐっすり眠れない。

(写真は添付のRTE-Newsから引用)