たいていの人は、毎日7-8時間は眠る。一生の累計睡眠時間はおよそ26-29年に及ぶ。なぜ、人間は、こうも眠るのか。そもそも、なぜ眠る必要があるのか。それに、いったい、眠りとはどういうものなのか。

これらの疑問を解明するために、ギリシャ時代からさまざまな努力がなされて来たが、現代においても、これを正確に捉えることは難しいとされる。

このコラムでは、York大学の Dr Dan Denisが、最近になって明らかになった睡眠科学上の大発見のいくつかについて簡単に紹介する。(The Conversationに発表したオリジナル論文に基づく。)

1.We know more about lucid dreaming: 明晰夢についてよくわかってきた

夢のなかで、これは夢だと思いながら夢をみていることはありませんか。これが「lucid dreaming (明晰夢)」とよばれる夢だ。2017年に発表された脳神経科学に関するUSの研究によると、夢をみているときは、自己意識に深く関与する「皮質後部ホットゾーン (posterior hot zone )」が活発に働いていること、さらに、2021年の研究では、夢の中で他人と交わす「two-way communication (相互交信)が可能であることがわかったという。これは画期的な発見だ。将来、眠っている間に特殊なスキルをマスターしたり、問題を解決できる道が開かれるかもしれないという。

2.Our brain replays memories while we sleep: 眠っている間に、メモリが巻き戻される

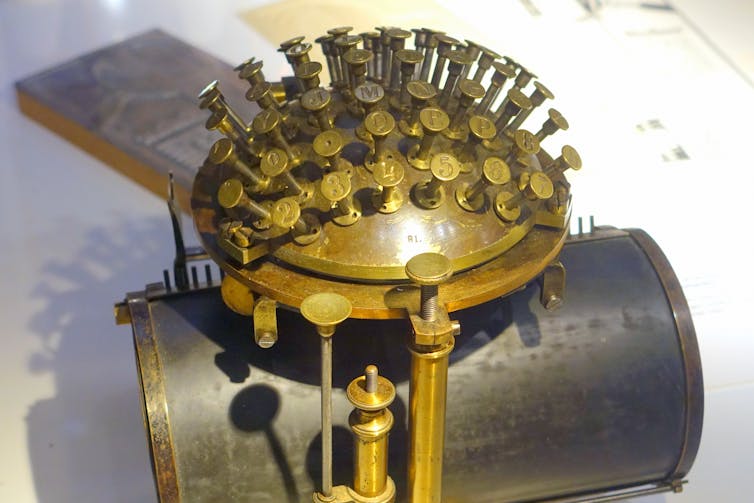

最先端の睡眠科学に関する2023年のレビューは、「日中に脳に焼きつけられたメモリーが、眠っている間に巻き戻される」ことを確認している。この研究に寄与したしたのは、脳の働きを解読する「machine learning techniques (機械学習テクニック)」だった。

また、2021年に発表された研究によると、日中の記憶時の脳神経パターンが、寝ているときに再現されることもわかった。さらに。2020年に実施された91回の睡眠実験データをメタ解析した結果、メモリに結びつく音を使うと、眠っている人から特定のメモリを呼び出すことできることがわかったという。

なお、眠ることによって、人間は、重要なメモリとそうでないものとを分類、整理し、「more cohesive naratives (より つじつまのあるメモリ)」に再構成して問題点を明確にし、問題解決に役立てていることもわかってきた。だから、

・Sleeping on it really does help. 問題を抱えたときは、これをすぐに解決をしようとせずに、ぐっすり眠って、一晩、問題を寝かすことが大切なのだ。

3.Sleep keeps our minds healthy: 眠ることで心がやすまる

寝不足になると、気分がさえない。この状態の脳を「MRI検査 (MRI brain scans」で調べると、脳神経の伝達回路が遮断されて、認知コントロール領域の機能が低下すると同時に、逆に脅威・情動領域の活性化が進んでいた。

この状態の しかしむところは、結局

・worse at learning new information: 新しいことを学び取ることなど無理で

・poorer at regulating emotions:うまく感情をコントールすることができず

・unable to suppress intrusive thoughts:不快な気持ちを抑えることもできない

つまり、

・Poor sleep quality is so ubiquitous in poor mental health.:寝不足はメンタルヘルス問題を抱える人にごくふつうに見られる現象なのだ。

4.Sleep protects us against neurodegenerative diseases:睡眠は神経変性疾患を予防する

人は誰でも、年をとると睡眠時間が短くなる。これは、ごく自然なことであり、特段心配することはない。しかし、人生の早い持期から「sleep problems (睡眠障害)」に罹患した若ものには注意が必要だ。睡眠時間が短くなると「dementia (認知症)」のリスクが高まるためだ。

その主たる要因の一つであるアルツハイマー病は、脳内の記憶をつかさどる海馬などに「β-amyloid (アミロイドβ)」が蓄積した結果とされているが、最近になって、深い安静睡眠 (deep undisturbed sleep)」に、その β-amyloidを消散させる効果があることがわかってきた。つまり、睡眠不足が β-amyloidの蓄積を助長していたのだ。

5.We can engineer sleep:ぐっすり眠るために

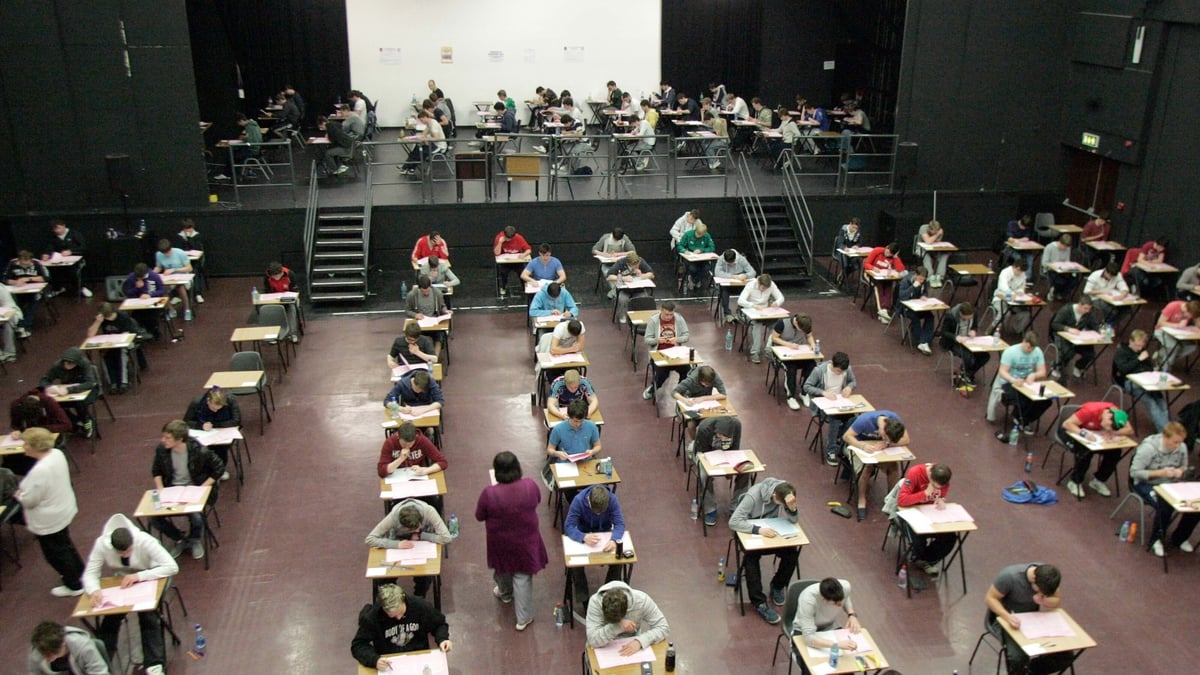

では、睡眠が十分にとれていない人はどうすれば良いか。不眠症 (insomunia) の治療法の一つに「CBT-I (Cognitive Behavioural Therapy for Insominia」とよばれる認知行動療法がある。2021年、このCBT-I療法に関する臨床試験 (65件)データをメタ解析した結果、

・depression:うつ

・anxiety:不安症

・rumination:反すう思考

・stress:ストレス

などのネガティブな症状の改善が確認されている。

おわりに:人の心を夢で相手に伝えるテレパシー夢の超常現象。また、互いに違った場所にいながら同じ夢を見る「異榻同夢(いとうどうむ)」など、夢には不思議がいっぱい。なお、以下に睡眠・夢に関する代表的な書を挙げた。

1.アントニオ・ザドラ&ロバート・スティックゴールド著、藤井留美訳:夢を見るとき脳は ─ 睡眠と夢の謎に迫る科学、紀伊國屋書店、2021

2.「夢買ふ人の事」:大島建彦校注:宇治拾遺物語(巻13.5)、新潮社、1985

3.「枕中記」:井波律子編訳:中国奇異小説集─ 古今異界万華鏡、平凡社、2018

それにしても、少しばかり、うとうと し過ぎてしまった。目が覚めると、とっくに夏至がすぎていた。

(写真は添付のRTE-Newsから引用)